目次

【限定】Z600-OMMF4販売

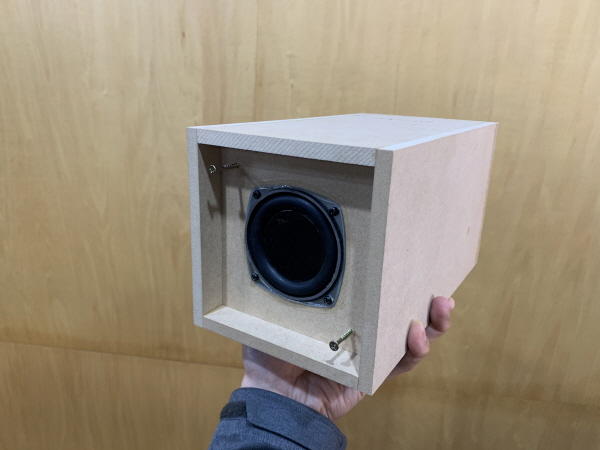

2020年に販売されましたステレオ誌ムック付録OMMF4専用のオリジナルエンクロージャーキットです。底面ダクトのバスレフ構造となっております。PC用や、寝室での小音量でのニアフィールドでの利用を想定して設計しました。1回限りの限定生産販売になります。塗装動画セミナー全編・突板貼りセミナーの2つのストリーミング閲覧が可能です。2021年4月25日締め切りになります。ご購入はこちらから。

Z600-OMMF4開発

Z600-OMMF4開発1 2021年3月19日配信

何回かに分けてこちらのスピーカーキットについての開発のお話をさせていただきたく思います。

○ニアフィールドリスニングにおける音のバランスのとり方と吸音材の重要性

○何故BHBSではなくシングルバスレフの箱を選んだか?

○PC用のスピーカーにとって大事なアンプの選択方法とは?

などスピーカー開発をしてゆくなかで気づいたことをお話してゆきます。

なるべく分かりやすさを優先した文章を心がけてゆきます。今回のZ600-OMMF4というキットは2020年の夏頃に恒例のステレオ誌ムックについてくるスピーカーユニットを利用していただくことを前提にしたスピーカーキットです。

ムックのスピーカーはFOSTEXさんや、Scannspeaks、そして3年連続で採用となりましたマークオーディオさんの小口径フルレンジスピーカーユニットが選ばれています。音や外観のクオリティーがずば抜けて高いため、マークさんが出したユニット3つは全てそれに対応した箱を販売しています。

今回は昨年の冬ごろに今回のOMMF4を片ch2発用いたスピーカーキットを限定販売いたしました。

701-OMMF4の開発

↑のリンクにユニットの素性検討等全て書いてありますのでご覧ください。今回のZ600-OMMF4の開発話では割愛いたします。Z701はフルレンジ2発を使った大型のバックロードバスレフの箱になりました。

しかし、小型のニーズもあるのでは?と思いメルマガでアンケートっぽくお願いしたところ、多くの方が小型箱を求めているのが分かりまして今回の商品開発につながっています。話は逸れますが、音工房Zは箱の開発に時間をかけ、その開発過程を全てメルマガやブログで可能な限り公開するのを基本としています。

そのため開発時間は異常に長くなり昔はFOSTEXの限定ユニットの販売が開始した2年後に、弊社が箱を出すとかやってました(笑)今はさすがにそこまで時間はかかりませんが、時間をかけても良いものを作れば買っていただけるのをわかっているのでこのスタイルで今後もやっていこうと思います。

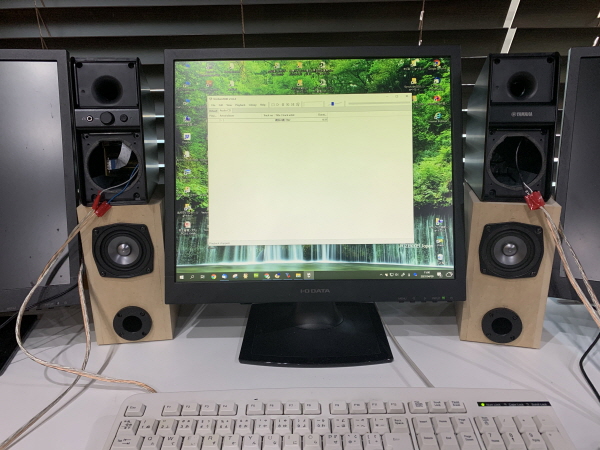

■PC用に特化して開発

小型のスピーカーボックスはいろいろありますが、今回のZ600-OMMF4はパソコンの隣において音楽を楽しんでもらうことを主目的で開発しました。そのため視聴も全てパソコンの隣において聞くニアフィールドでのチューニングをしています。

PC用といってもアクティブスピーカーではなく、普通のパッシブスピーカーですので、これまで通りの使いかたも可能は可能です。後日の開発のところでもお話しますが、パッシブスピーカーをPCで使うには接続の仕方や利用する小型アンプも大事なためこちらについての説明もいたします。

もうスマホだけでパソコンは使わないという方もいるかもしれませんが、まだまだ多くの方はデスクトップPCやノートパソコンを使って仕事やネットを使っているかと思います。パソコンモニター付属のスピーカーの音云々の前に、音量がそもそも出ないので弊社のものを利用することで圧倒的なクオリティーアップをはかれます。

次回のメールの開発話では実際に市販品PC用スピーカーを実際に購入し、ライバルスピーカーと比較した場合にどこに優位にたてるかなどを検討してゆきます。

Z600-OMMF4開発2 2021年3月26日配信

これまでいろんなサイズのスピーカーボックスを作ってきましたが、PC用と言える超小型のスピーカーはこれまで作ったことがありませんでした。そこでPC用として評判の良さそうなものを何種類か実際に購入してみて、ライバル製品の音の比較をしてみました。音は据え置きのスピーカーが違うのと同じように各メーカーによって音に特色があります。

↑安いのから高いのまで全部で6機種ぐらいテスト購入しました。聞いてみるといろんなことが分かりますが、共通しているのは全て

●フルレンジ1発

●アンプ内蔵(アクティブ型スピーカー)

●内蔵アンプで音の味付けをしている

といったところです。様々な箱のサイズがありまして、やはり箱のサイズが大きくなればなるほど低域の量感や伸びが有利になるルールは据え置き型のスピーカーと全く同じです。

「超小型箱で凄い低域を出す箱を作って欲しい」と良く言われるのですが、これは非常に難しい注文です。スピーカーユニット低能率にして、アンプで強引にドライブすれば低域は多少のばすことができますが、今回のフルレンジでは難しいですし、容積が大きな箱の自然な低域にはかなわないです。

↓に購入した市販PCスピーカーの一部を左から容積大きい順に並べていますが、低域の伸びと量感は完全にボックスの容積に比例しています。

ドライバーの口径の問題もありますが、どんなに大口径のユニットを使っても箱の容積を小さくしたら低域は思うようにでてきてくれません。逆に小口径でも箱の容積さえあれば共振を使って低域は出すことができます。

そういう理由で音工房Zで作るキットは、毎回大きいものばかりになっていってしまいまして超小型箱というのをこれまでほとんど出していませんでした。しかし、今回のZ600-OMMF4はPC用なので、箱を巨大にすることはできません。決められた小型サイズの中でどのようにして低域を出すことができるか???

戦いの一部始終はメルマガとブログに書いてゆきます。

■他社のPCスピーカーどのような音を目指しているか?

箱作りについては楽しくも苦しくもあった開発話を書いてゆきますが、、その前にニアフィールドで聞くことを前提とした市販品のPC用のスピーカーの音の特徴とはどんなものでしょうか?

一言で書くと、

「聴きやすさを重視した」音作り

といったら良いでしょうか?

ボーズやヤマハのPC用スピーカーは50センチ程度の超ニアフィールドで聞くと、バランス良く長時間聞いていても疲れにくい音質なのが分かりました。一方で、弊社の試作の小型バスレフ箱にOMMF4を入れて聞くとハイアガリで高域が耳につく印象でした。

逆に市販のPC用スピーカーで2m以上離れて聞く、つまりニアフィールドではなくミドルフィールドぐらいになると評価が逆転します。市販PC用スピーカーはハイ落ちで眠たい音、弊社の試作OMMF4がウエルバランスとなりました。

スピーカーの音は一般的な部屋で聞く場合リスナーとSPの距離が近ければ近いほど、高域が多く感じられます。またPC用スピーカーは音楽を聞くことに特化というよりかは、映像をみたり・仕事をしながら聞くという性格があります。結果的にPC用のスピーカーの音質は据え置き型の2chとは異なり、ナローレンジの中での聴きやすさを狙っているものが多いことがわかりました。

音工房Zが目指すPC用自作スピーカーキットは、それらの市販メーカーと全く同じものを作っても面白みがありません。かと言って、ニアフィールドで使われるという前提を無視してこれまでの据え置き型の設計で突き進めば良いとも思いません。

弊社のPC用キットは映像との親和性より、音単体をより重視した方向性でゆくことで、市販品と差別化を図りたいと思います。

Z600-OMMF4開発3 2021年4月2日配信

小型のスピーカーボックスでなんとかして低域拡大できないかということで、一番最

初に試したのが↓のパッシブラジエターを使ったボックスです。

ボックスの容積を変えることができるような注射器型試作エンクロージャーを3つ作りました。

パッシブラジエターとは別名ドローンコーンとも呼ばれておりまして、簡単に言いますとスピーカーユニットにマグネットやボイスコイルがついていない状態のものです。アンプからの駆動で動くものではなく、エンクロージャー内部の背圧で動きます。

動作的にはバスレフダクトと似た原理になりますので、パッシブラジエターをつけたからと言って低域が爆発的に伸びるわけではありません。では何故試してみたかと申しますと、某大手メーカーの小型スピーカーでパッシブラジエターを採用している商品に低域拡張のメリットが大きく書かれていて、試してみる価値あるのでは?と思った次第です。

パッシブラジエーターはこれまで使ったことがなかっったのでどんな音になるかに興味もありました。

パッシブラジエターの単体販売は昔はあまり見た記憶がありませんでしたが、最近はamazonで調べてみると結構でてきますので、興味のある方はAnazonの検索窓に「パッシブラジエーター」と入れてみてください。スピーカーユニットから、マグネットやボイスコイルがないものなので金額は

安いものが多くでてきますよ。

■パッシブラジエーターの音の結果は?

容積を変えたり、2種類のパッシブラジエーターを試してみました。結論的には弊社のテストでは音はNGで採用は見送りになりました。パッシブラジエーター自体は値段はさほど高くないので、こちら採用できたら面白いなーと思ってのテストでしたので非常に残念な結果に終わりました。

OMMF4と小型箱を使ったパッシブラジエーターの音の印象ですが、抜けが悪く詰まったような音でした。低域の量感やレンジが伸びるどころの話ではなく全帯域に渡って全く音に生気がない感じでした。

パッシブラジエーターが低域を増強する原理自体はバスレフと同じという説明が長岡先生の本にもありますが、箱の構造を考えてみると、パッシブラジエーターをバスレフダクトの代わりにつけると、音の抜け道がない「密閉型」のようになりますよね。

今回複数の小型箱にパッシブラジエーターを付けて聞いた音は、ちょうど超小型箱を密閉にして聞いた時のような音に似ていました。「密閉型エンクロージャー」は何度かやっていますが、一番メリットでるのはやはり大型の箱でサブウーファーやウーファーボックスとして使ってローエンドを伸ばす使い方ですね。

反対に、

「小型フルレンジ&小型密閉」というのは最も相性良くないという印象です。

今回のパッシブラジエーターもやはり箱のサイズが大きくないと本領発揮は難しいのかなと。某大手メーカーの小型のスピーカーでパッシブラジエーターを採用しているものが、どのようにして音をまとめているのか興味はあるところですが、、いずれにせよ今回のZ600-OMMF4にパッシブラジエーターを搭載は断念となりました。

Z600-OMMF4開発4 2021年4月2日配信

■容積はどのくらいがベストか?

低域拡張を目指して一番最初におこないましたパッシブラジエーターですが、厳しい結果に終わりました。3つの箱を用意してサイズを少しずつ変えながら行いましたが、この程度のサイズの小型箱では正直どのスピーカーでもパッシブラジエーターのマイナスの印象は拭えませんでした。

ただ、ここで行いました実験はパッシブラジエーターの効果を知ること以外に、スピーカー容積をどの程度にするのが良いのか?どのくらいの容積差を認知できるのか?というのを知る目的を兼ねていました。

こちらの箱は背板を交換することで、「パッシブラジエーター」「バスレフ」「密閉」と交換で、容積まで変更できるシステムです。

写真では3つの箱がありまして、

大サイズが3L

中サイズが2L

小サイズが1.5Lです。

この箱は写真のように背板を押すと容積を最大で70%ぐらいまで小さくできます。3組のスピーカーがありますが、「容積」を同じにして、バスレフとパッシブラジエターを比較したり、逆に同じ「バスレフ」で容積だけを変えたりしながら音を瞬時切り替えで比較してみました。

結論、

言わずもがな容積は大きければ大きいほど良いのですが、このくらいの超小型スピーカーになるとほんの僅かな容積差が低域の量感差が非常に大きい事がわかりました。10Lぐらい大きい箱でしたら、容積を仮に2Lつまり2割大きくした場合に影響のでる帯域は低域の下のほうになるので変化はでるにはでますが、相対的には小さな変化になります。

しかし、2~3Lの極小箱の場合、容積の変化で影響がでる帯域が低域の上のほうである100~200Hzあたりになるので、変化量は非常に大きく感じられるようです。

2.5Lぐらいは最低でも欲しいなという結論になりました。

■市販品のPCスピーカーを分解してみる

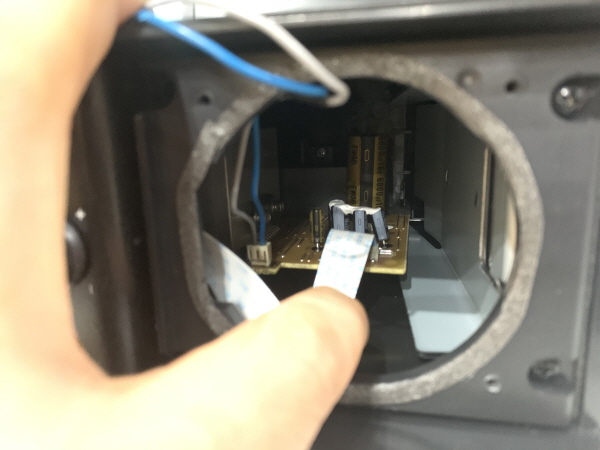

現状のままで、ニアフィールドで市販品と比較して聞くと低域不足という感じではないのですが、高域が少々尖っている感じがします。市販のPCスピーカーは基本パワードスピーカーで内蔵アンプの回路で音の調整をしているのがわかります。

YamahaNX-50に内蔵のデジタルアンプの写真

基本ハイアガリ傾向を抑えてローブースト傾向にするほうがニアフィールドにはマッチするのでそのような音作りをしているところが多いように感じます。このことはメーカー品のPCスピーカーを分解して、アンプ部分だけを取り出してOMMF4に接続してみてわかりました。

YamahaNX-50のアンプ部分だけを利用して試作のOMMF4を鳴らす↓

ハイ落ち、ローブストで気持ちエコーがかかった感があります。

また逆に、メーカー品のPCスピーカーのユニットだけをフルレンジのスルー接続してみてアンプで音を作っている仕組みがよ~くわかりました。

弊社の試作箱に、ヤマハNX-50のフルンレジをいれて普通のアンプで鳴らす

市販のPC用スピーカーも弊社のものも同じフルレンジ1発ですが、専用のデジタルアンプの回路を通ることで一枚皮がかぶった音ではありますが、「聴きやすい音」「疲れにくい音」という意味では効果的なようです。

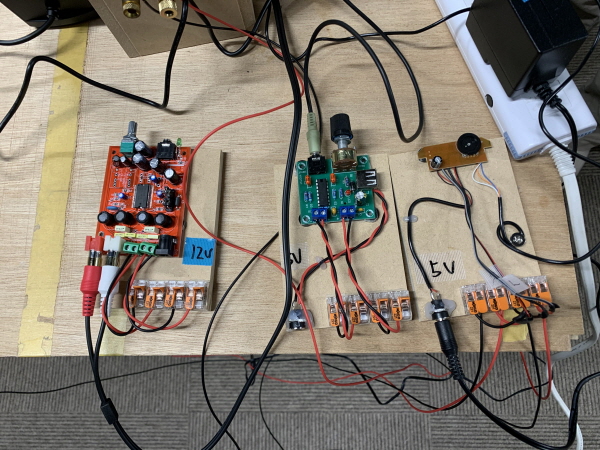

ちなみに↓の写真は以前にデジタルアンプの音を比較した時の写真ですが、一番右はダイソーの300円スピーカーのアンプを抜き出して実験したものです。

音工房Zで作るZ600-OMMF4はフルレンジ1発のスルー接続でありながら、高域が煩くならない澄んだ音を目指したいと思いました。しかし、アンプやPSTのようなものを使わずにそれを実現するには低域を伸ばすぐらいしか方法がありません。

Z600-OMMF4開発5 2021年4月14日配信

音工房Zのフルレンジ1発のスピーカーはエンクロージャー内部に音道を作るBHBSで低域の調整を行っているものが多いです。昨年に販売させていただきましたZ701-OMMF4もエンクロージャー内に音道をもつBHBS形式でした。

こちらのメリットは至るところで書いているので詳細は割愛いたしますが、、基本ローエンドを伸ばしながらバックロードで気になりがちな中域の膨らみを抑えることです。今回のZ600-OMMF4は箱のサイズに限りがあるので50Hz以下のローエンドを伸ばすのは無理がありまして、低域の帯域で伸ばしたい帯域は中低域から中域の帯域になります。

むしろローエンドはばっさり切り捨ててでも中低域を伸ばしたいという気持ちでした。

BHBSはダクトの調整によって低域の量感や、ローエンドの量感を調整をできますが、果たしてシングルバスレフと比較して優位性があるかはやってみないとわからないということで実験してみました。

■BHBS化見事に失敗。

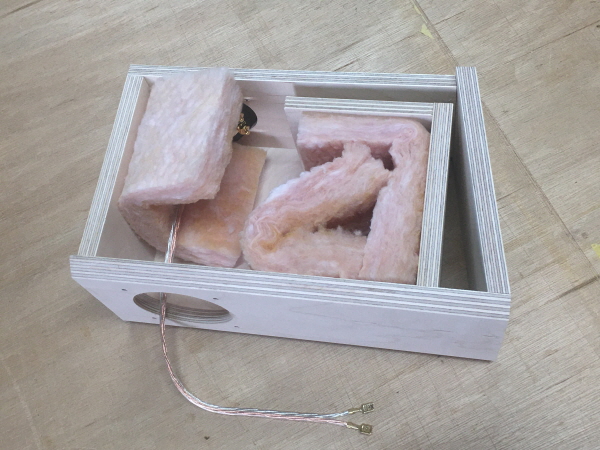

写真のように内部の音道をこれまでの経験則で中低域が伸びる配置でいくつか試してみました。試したのは2.5Lの試作箱です。

残念ながら希望とする低域の帯域を大きくあげることができませんでした。測定もしてみましたが、普通の中型サイズのエンクロージャーの時のようなBHBSのような周波数特性の動きにはならず、シングルバスレフのときと比較すると大きく変化しないか、若干マイナスな感じになりました。

超小型のBHBSは試したことはこれまでありませんでしたが、今回次のような気づきがありました。

(1)箱の容積が一定以上ないとBHBSでのメリットを得られない

(2)箱の容積が極小の場合、内部の音道板の僅かな容積すらも、全体の容積を減らすマイナス要因になってしまうのかもしれない

(3)内部に音道を作ることでダクトからの中高域の漏れは減って、ハイ落ちにすることができた。

今回低域についてはBHBS化で良い結果がでませんでしたが、(3)の高域部分についてはプラスの気づきを得られました。しかし、「パッシブラジエター」も「BHBS」もうまくゆかずこの先どのようにすれば良いのか光がなかなか見えてきません。

■底面ダクトバスレフでの試作を開始

小型BHBS化での低域拡張には失敗しましたが、ダクトから漏れる中高域は減ることが分かりました。シングルバスレフの場合に比べて音が迷路を通る間に高域が減衰してくれます。このことは以前から分かっていたことですが、視聴距離が近いとより如実にその効果が分かります。

そこで、フロントダクトのバスレフを改めて底面ダクトにすることで、高域を減衰させることができるのではないか?

と思って試作したのが最終完成機の1つ前↓ですが、デザイン的にはかなり近いです。

ビンゴでした。

BHBSほどではないにせよ、高域が減衰した上に低域もフロントダクトの時よりか質の良いものになりバランスが改善されました。市販品と比較しても弊社の良さがでてくる音に近づいてきました。

Z600-OMMF4開発6 2021年4月21日配信

■Z600-OMMF4 吸音材調整

BHBSを諦めまして、底面ダクト方式のノーマルバスレフにしたことで高域のうるささが低減し低域の力強さが増しました。次に行いましたのが内部に入れる吸音材の調整を行いました。

「ハイエンド自作スピーカー大百科事典」の吸音材のレポートのところにも書いたと思いますが、「フルレンジ1発&バスレフ」という形式のエンクロージャーは吸音材の効果は測定しても分かりますが、耳で聞いても変化量は非常に大きくなります。

理由を他のスピーカ形式と比較して簡単に説明します。

この世の中に最も多いであろう形式のスピーカーは「マルチウエイ&バスレフ」かと思います。この形式のスピーカーにおいてもエンクロージャー内には吸音材を入れますが、ダクトからの高域漏れというのは主にウーファー背面からでる中高域~高域です。ツィーターは基本背面密閉されているので無視できます。ウーファーはそもそもフルレンジに比較して高域が少ない上、マルチウエイの場合たいてい高域はコイルでカットされます。

そのため、高域の漏れという意味ではスルー接続のフルレンジ&バスレフに比較すると吸音材の有無による差は相対的には小さくなります。

次に「フルレンジ1発&バックロード(BHBS)」で考えてみます。こちらの場合は、フルレンジですので背面から高域は盛大にでます。しかし、内部に音道があるので高域はシングルバスレフよりか減衰してでてきます。音道が長く複雑に折り曲げているバックロードほど高域減衰は大きく、BHBSでもダブルバスレフに近いシンプルなものは減衰量が少ないです。

「シングルバスレフ&スルー接続のフルレンジ」は以上のような理由で吸音材の入れる量や入れ方で音が大きく変化してきます。

■かなりの量のミクロンウールを入れることに決定しました

今回ニアフィールドでの吸音材調整をいたしました。

「吸音材で音が激変!」とかいうと、オカルトオーディオとか言って怒り出す人がいそうですが(笑)、本当に変化が大きいです。ニアフィールドのほうが、ファーフィールドに比べてより吸音材の変化量も多く感じられます。こちらのキットは半日ほどかけて吸音材の量と入れ方を検討しましたが、これまで弊社で販売しているスピーカーと比較するとかなり多めのミクロンウールを付属することにしました。

ご注文頂いている方は、是非付属の吸音材「あり」と「なし」で比較して聞いてみていただけたらと思います。

「底面ダクトバスレフ&かなり多めのミクロウールに高域吸音処理」

というあまり特別ではありませんが、一般的なテクニックによってOMMF4をニアフィールドでで聞くのに適した音に近づいてきました。

ちなみに↓の吸音材が最終決定したZ600-OMMF4実際に入れてもらうミクロンウール

です(商品に付属します。)

■最後にBHBSチャレンジも玉砕!

この時点で市販のPC用スピーカーと比較して音は95%ぐらいまで納得いくところまで来ていました。ここまで来ると後はチャレンジ(遊び)をしても、この地点に戻れば良いと思えるので精神的には楽です。

前回やってみてだめだったBHBS化ですが、「底面ダクト&吸音材あり」ではまだ試

していなかったので、ダメ元で試してみました。

もし、うまくゆけば儲けもんぐらいな気持ちで・・。定番パターンをいつか試してみましたが、前回と結果は同じでした。やっぱ超小型箱のBHBSは相性が合わない感じです。

Z600-OMMF4開発7 2021年4月22日配信

■試聴会レビューと2.1chサブウーファー

4月7日に一日だけ行いました試聴会ですが、多くのお客様にご参加いただきました。お越し頂いた皆様どうもありがとうございました。私の仕事で使っているパソコンデスクにZ600-OMMF4を設置して、来て頂いた方に順番で聞いていただきました。

お越しいただいたお客様には多くのお声をいただきましたので、こちらよりご覧ください。こちらのページは過去に弊社の試聴会にお越しいただいた方から、頂戴したレビュー文章になります。他のスピーカーも含んでいますが、先頭に【Z600-OMMF4】と書いてあるものが今回のZ600-OMMF4のレビューに該当します。

概ね高い評価を頂戴しましたが、レビュー文章の中にある「サブウーファー」についてはまだ述べていなかったのでこちらで紹介いたします。試聴会で利用したサブウーファーは専用のサブウーファーではなく、Z1-Livornoのエンクロージャーと13センチウーファーをそのままスルー接続で

使っています。

前回のメールの最後で書いた「秘密兵器」とはPC専用のスピーカーZ600-OMMF4の低域を増強するこちらのサブウーファーのことでした。こちらちゃんとした箱を作ってから試聴会で紹介しようと思っていたのですが時間的に間に合わずZ1のウーファー部分だけを使って試聴会で利用しました。

サブウーファーを使うには弊社のおすすめの2.1chのデジタルアンプが必要になります。

サブウーファーはZ800-FW168HRやZ1-Livornoのようにもともと低域がよく出ているものと合わすとどうしても中低域の被りが気になって利用をやめてしまうケースが多いですが、今回のZ600-OMMF4はもともと低域が多いスピーカーではないので、デジタルデバイダーとか使わなくても繋がりはかんたんに見つかりました。

サブウーファーの箱の容積やダクトチューニングをつめることで、さらに良いものにできると思います。試聴会での評判も良かったので、専用の1個だけで使うサブウーファーキットも6月

以降に販売をしたいと思っています。

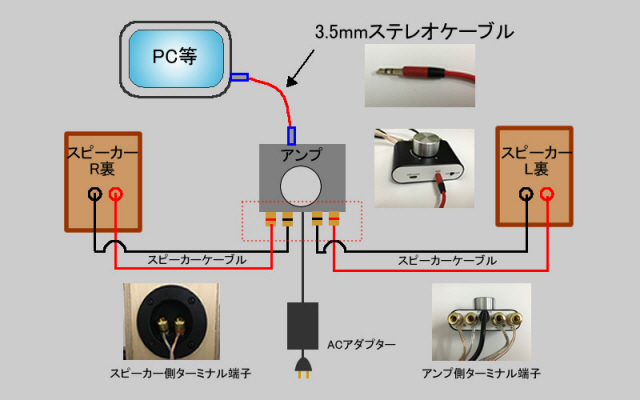

■PCスピーカーとのつなぎ方を解説したブログが完成

弊社の青木が実験を繰り返しながら執筆をしておりましたページがほぼ完成しております。

こちらはいわゆるPC用のアクティブスピーカーではなく、Z600-OMMF4のような普通のパッシブスピーカーとパソコンを接続する方法を書いたものです。

PCとパッシブスピーカーの接続方法

弊社のキットを利用しない人にも役立つ情報かと思いますので参考にしてみてください。

Z600-OMMF4をご購入していただいたユーザー様で最初の150セットはすでに発送を先週に行っております。まだ手元に届いていないユーザー様は、6月末の発送になりますので少々お待ちください。

お送りした取説に書きました、パスワード付きの使いこなしページは更新しておりますので制作前・製作中・制作後に必ず目をお通しくださいね。使いこなしページにはおすすめのデジタル

アンプ等を書いています。アンプについてはブログでも公開していますので興味のある方はブログ記事もご参照くださいね。

Z600-OMMF4の販売はこちら。4/25まで。