目次

So What / Miles Davis SACD Multi-5.1ch

規格品番: [SICP10083]

曲の概要

今回の曲は、SACD Multi-ch(5.1ch )盤のご紹介です。

MIles Davis のアルバム"Kind of Blue" の一番目の曲、”So What" です。

このアルバムは、オリジナルの録音が1959年の3月(1-3)と4月(4,5)。

LP、CD等の様々なバリエーションがあり、累計の売上が、1000万枚を超えているそうです。

ちなみに、Amazonの販売されているバリエーションは、単純にカウントしても30種類以上となっています。価格もかなり異なります。この中には実は同じマスターでも、プレスが違うとか販売された国が違うというものも入っていると思われます。

本アルバムは、オリジナルの3トラックのテープ録音から、2001年に、SACD Multi(5.1ch)のリマスターが作られ、2006年に、CDとSACD2chのリマスターが作られたようです。

今回試聴したのは、そのハイブリッド盤のSACD Multi(5.1ch)のリマスター盤で2007年10月24日発売のアルバムからとなります。

メンバーは、マイルス・デイビス(tp.)、"キャノンボール"・アダレイ(alto sax.)、ジョン・コルトレーン(tenor sax.)、ビル・エヴァンス(p)、ポール・チェンバース(bass)、ジミー・コブ(drums)。

なお、本アルバムの3曲目のピアノは、ウィントン・ケリーが弾いています。

この3曲目では、ウィントン・ケリーがビル・エヴァンスのプレイに刺激されたのか、普段の彼を超えたプレーをしている、と評されています。

本アルバムは、モード・ジャズの方法論を示したアルバムとしても有名です。

それまでのコード進行をベースとしたインプロバイゼーション(即興)から、かつての教会旋法をベースとするスケール(音列)を指標としたインプロバイゼーションの具体的提示。

本アルバムのほとんどの曲が、マイルスが録音の数時間前に書いたもので、それらをリハーサルも一切なく、ワンテイクのみとのことです。

つまり、全員が初めての曲での新たな奏法に基づく即興(インプロバイゼーション)の録音。

本アルバムに参加したドラマーのジミー・コブは、本アルバムを「天国で作られたアルバムだ」と語ったそうです。

本アルバムの添付のライナーノートの冒頭には、ビル・エヴァンスによる "Improvisation In Jazz” というタイトルのオリジナルLPのライナーノーツが載っています。

特性測定と評価

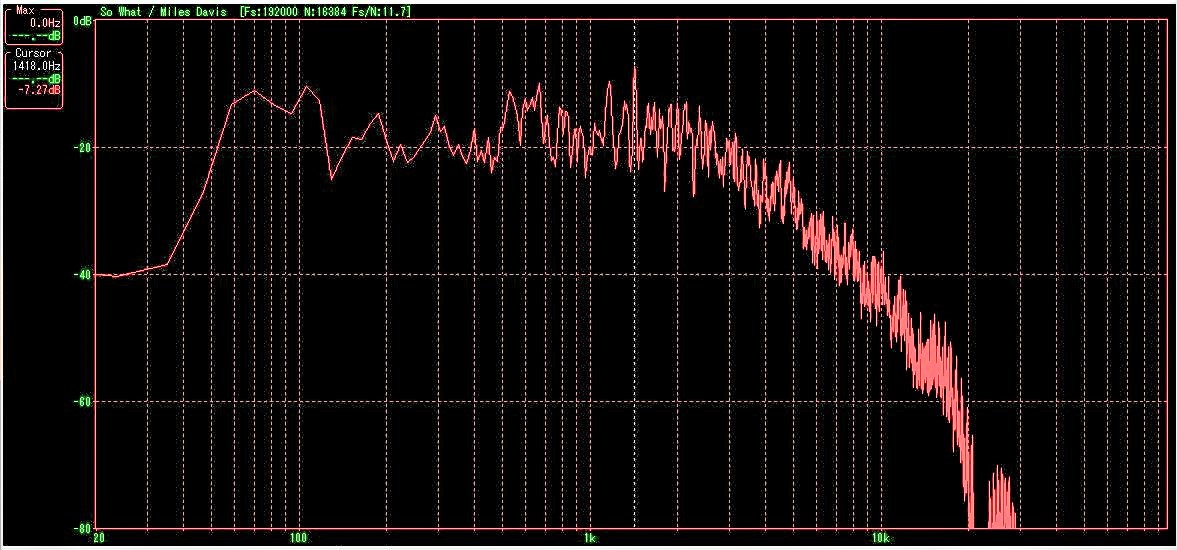

本曲のピーク値の周波数特性の特徴

下図に、本曲全体のピーク周波数特性を示します。

グラフの縦軸が音圧(dB)、横軸が周波数(対数表記)で、96kHzまで表示しています。

図 ピーク値の周波数特性

それぞれの数値が小さいので、文章で補足します。

まず、縦軸ですが、一番上が、0dBで、次に、-20,-40,-60で、一番下が-80dB となっています。

次に横軸ですが、一番左が、20Hz、右に向かって、100,1k、10kと記載されています。一番右の赤枠のやや内側の点線が、約100kHz(正確には192/2=96kHz)に相当します。

この測定には、CDデータをWAVに変換したデータを用いました。また、測定は、データをPC上で再生して内部処理で行っています。従って、SACDの実際の値が、特に超高域で異なっているものと推定されます。

なお、以下記載のある曲と各ピークの確認等については、ヘッドフォンにより行っています。このモニター用のヘッドフォンには、主にSennheizerのHD-660Sを用いました。

また、DACには、GustardのX16、ヘッドホンアンプには、同H16を用いてヘッドフォンも含めフルバランス出力でモニターしています。

この曲のピーク特性全体の特徴は、まず、ワイドレンジであることです。

低域から88鍵ピアノの最高音である4kHz付近まで、-20dB以上の音圧で音が入っています。

また、それ以上高い音域でも、20kHzのCDのカットオフ周波数まで-60dB以上でほぼ録音されていますので、極めて豊かな倍音成分を含んでいることがわかります。

このワイドレンジの形状は、クラシックの交響曲に似ています。

やや異なるのが、60Hzと100Hzの2つの山のあたりの領域が高い音圧で入っていることです。

これは、ベースの演奏によるものです。

この曲では、ベースがリズムを刻む役割に加えて、基本となるフレーズ(メロディライン)を何度も刻んでおり、それがこのあたりの周波数領域になりますので、そのプレイで音圧も高くなっているのだと思われます。

また、1kHzと2kHzの間の白い点線で示している曲全体で最も高い音圧の部分は、トランペットによるものです。

約1.4kHz付近になります。F6の音程でしょうか。

構成する楽器が、ドラム、ベース以外は、トランペット、テナー・サックス、アルトサックス、ピアノとなりますので、全て、かなりの倍音成分を含み、それが、中・高音域のピークの稠密さに出ています。

このプロファイルから、SACDやLPだと超高音域の特性は、これ(CD)よりもかなり伸びているのではないかと推定されます。

1959年の録音ですが、もともとの音がかなりいい状態で録音されていたのではないかと推定されます。

"So What" 5.1chの試聴

Z800-FW168HRS(Front) + Z-Liborno(Center)+Z800(Rear)

曲が、ベースとピアノとの絡みで始まった時から、プレイしている”空間”を感じ取れます。

なにやら、スタジオでのセッションを聴いている感じといいますか、部屋が広くなって、本当にかすかなざわめきなような感じを背景に、音が目の前のセンターから、まずベースによる曲のテーマが鳴り始めています。

左からサポートのピアノ、右からスネア。

全員の軽いセッションの後、正面センターから、トランペットが力強く鳴り響きます。

空間の中で。

もはやここは、スタジオと思われる空間で、そこで音楽を聴いているというのを強く感じます。

S/N比云々というのとはちょっと違う感じの静けさのなかから、楽器が浮かび出てくるようです。

プレイ開始から3分過ぎ、やや左からテナーサックスが響き始めます。しっかりとした定位感です。

そして、5分、アルトサックスが、やや右から鳴り始めます。

この空間と定位感の感覚で、音楽に浸っていけます。

音と雰囲気は、何やらピンと張っているのですが、リラックスしてその世界に入り込めるような感じがします。

アンプをいくつか変えて試聴してみた感じでは、この空間の広さと、定位感に、装置によって違いが出てくるようでした。

さらに言えば音の艶加減の再現性の違いでしょうか。

この曲についていえば、各楽器は、前面にそれぞれ定位し、サラウンドスピーカーにより、空間が醸し出されているようです。

定位感の観点で、センタースピーカーは、この曲の場合、特に重要です。

今回は、センターのZ-1に、スーパーツイータのZ501を追加した方が、音の艶、定位感、共に良くなったように感じました。

もともと、このオリジナル録音は3トラックテープとのことですので、特にセンターの重要性が高いのかもしれません。

試聴に用いた製品の紹介

今回の試聴に用いた主な製品を、紹介します。

AVアンプ : TX-RZ830(ONKYO)

ユニバーサルプレーヤー: UBP-X800M2(SONY)

スピーカー:

1. Z800-FW168HR (フロント、サラウンド)

https://otokoubouz.com/z800/fw168hr.html

2. Z-1-Livorno (S) (センター)

https://otokoubouz.com/z1/livorno.html

3. Z501を組み合わせ。(C=0.82μF)(センター)

https://otokoubouz.com/z500/501.html

CD情報