目次

RME Fireface UCXの概要

はじめに

この記事を作成中の2021年6月1日に、Fireface UCX II が発表されました。発売は8月18日とのことです。

それに伴い、本機は、製造完了製品となりました。

ということで、いまさらの感もありますが、9年間も製品として継続してきた実績を尊重し、あらためて、Fireface UCXについてレビューしてみたいと思います。

また、その内部構成についても、調べてみたいと思います。

RMEでの本機の位置づけ

RME社について

RME社は、ドイツの音楽制作のプロ用のデジタルオーディオ機器メーカーで、1990年代後半の創業です。社名は、創業者のラルフ・マンネルの頭文字の ”R" 、もうひとりの創業者であるマティアス・カースの "M"、そしてエレクトロニクスの "E”を合わせて、”RME" としたそうです。

1997年に発売したDIGI96 Proで、当時の先端の高速インターフェース規格であるFireWireを安定に動作させることのできる独自の回路をプログラムしたFPGAを組み込んだことにより、192kHz/24bitで安定した動作する機器を市場に提供したことで、一躍有名になります。

その後、音楽制作用のインターフェースとしてUSBに着目し、同社のFireface UC用に非常に安定して動作するUSBドライバを各OSに提供して、音楽制作者から高い支持を得ました。なお、Fireface UC内部に組み込まれたFPGAにも独自のUSBドライバが組み込まれています。

また、その他のインターフェースについても積極的対応してきた印象を受けます。

たとえば、Fireface UCXでは、2012年当時高速バスとしてMacに搭載されたFireWire400に対応しています。FireWire400ではバスパワー駆動が可能となっています。

さらに、多チャンネル用の機種には、USB3.0を採用しています。

ただ、2021年の現時点では、USB2.0をほとんどの機種にメインとして採用しています。安定動作とコストパフォーマンスの観点からと思われます。さらに、BabyfaceProFSではUSB2.0のバスパワー駆動にも対応しています。このコード1本で動く使いまわしの良さと、高性能、低ノイズ、安定動作、かつ多機能で、プロの音楽制作者から高い支持を得ているようです。

これらの技術で、同社がUSB2.0をはじめとするインターフェースの安定した動作環境を提供したことが、今のオーディオ用のUSBーDACの基礎を築いた一翼を担っている、とも言えるかもしれません。

実際に、本来は、音楽制作者用の機器であるFirefaceシリーズなどを、日本のマーケットでは、オーディオ用としても用いられて来ています。

その結果、最近では、同社からオーディオ用を指向した製品もリリースされており、各種のオーディオ分野の賞を得るなど、高い評価を受けています。

オーディオインターフェースについて

オーディオインターフェースは、デジタル環境で、音楽を制作・再生するためのインターフェース機能をもった機器の名称です。

つまり、音楽用のインターフェースとして、マイクや楽器の信号をデジタルに変換してコンピュータに入力する機能と、コンピュータ内のデジタルファイルをアナログに変換して出力する機能、とが主となります。

これにより、音楽のアナログ信号を一旦デジタルファイルにすることで、そのファイルに対して様々な音楽的なエフェクト処理や、各チャンネルの信号の合成・分離などの処理を、従来のアナログ処理に比べ、信号をほとんど劣化させることが無く実施することが可能となり、音楽制作の方法を根本的に変革しました。

オーディオインターフェースには、これらを実現するために、マイクアンプや、ヘッドホンアンプなどの入出力用のアンプ機能や、ミキサー機能、信号のイコライジング機能、エコーやリバーブなどのエフェクター機能など、信号の様々な処理機能が内蔵されています。

後者の処理機能のひとつであるミキサー機能は、主にPCやiPadなどのアプリケーションによって展開され、PCなどの画面に表示されるのが一般的です。ミキサー機能の一部でもあるイコライジング機能は、PCのプロセッサやグラボを用いても行えますが、専用のDSPを内蔵し実施することでPCの負荷を低減させている例もあります。

もともとは音楽制作用ですので、アナログ・ミキサーのコンソールと同様、複数のチャンネルで、並列処理を行います。機器によりチャンネル数は異なり、多くなるほど高額になります。

RME社の製品は、専用DSP内蔵が一つの特徴となっています。

このように、機能は多岐にわたりますが、音楽制作のための入出力装置としてのクオリティの追求の程度で、見掛けの仕様は同じでも、各社の機器間では、かなりの価格差があります。

つまり、たとえば、デジタル機器の基本となるクロック精度をどこまで追求するか、などで異なってくるわけです。

オーディオの観点から言えば、オーディオ用のDACやヘッドホンアンプの機能も上記の機能に含まれるわけですが、これらは、オーディオインターフェースが本来持つ機能のごく一部ということになります。

もともとは音楽制作現場というノイズの比較的多い環境での使用が前提ですので、安定した動作が重視されます。そのため、DACチップなども、最先端というよりも、やや成熟して動作の安定したチップが使われることが多いようです。

Fireface UCXについて

RMEの日本の総代理店であるsynthax社の本機のページにある製品概要は、次のような書き出しで始まります。

” Fireface UCXは、RMEのオーディオ・インターフェイス"Fireface"シリーズのニュー・モデルです。”

発売開始は、2012年ですから既に9年経っているわけですが、Firefaceシリーズでは、最新との位置づけは変わっていません。(注:2021年6月1日にFireface UCX IIが新たに発表されています。)

サポートは、きちんと継続されており、ファームウェアは、2021年4月5日に、またUSBドライバーは、2021年5月4日に最新版がリリースされています。

USBドライバーをインストールすると、DSPベースのデジタルミキサーアプリケーションの " TotalMix FX "が自動的にインストールされます。これにより様々なエフェクトのついた18in/18outのミキサーとして使うことができます。

また、別途、無償で提供されるアプリケーションのDiGiCheckを本機と連動させることにより、デジタル・オーディオ用メーター/アナライザー/測定ツールといった簡易測定器機能を用いることができます。

DACとしては、旭化成エレクトロニクス(AKM)の2chAD/DAコンバータであるAK4621EFが使われています。アナログ入力が8ch、また、DAC経由の出力が、8chなので、本チップが、4個使われているようです。本チップの仕様が、192kHz/24bitとなっており、本機の仕様のベースとなっています。

なおチャンネル数は、上記のAD/DA経由の8in/outに加え、デジタル・オーディオ端子であるADATで、8in/out、また、COAX経由で、2in/outとなっており、計 8+8+2=18 in/outという表現となっています。

Fireface UCXの価格と概要

参考価格 : 159,480円(税込) @amazon

発売年 : 2012年 3月 23日発売開始

基本構成 : DAC ;旭化成エレクトロニクス AK4621EF x 4

ヘッドホンアンプ ;1

マイク・プリアンプ;2

無線LAN : なし

Bluetooth : なし

アナログ入出力 : 8

ヘッドフォン出力: 1

FireWire400 : 1

S/PDIF :最大192 kHz対応コアキシャル入出力 x 1系統+1optical

ADAT :最大192 kHz(S/MUX4)対応オプティカル入出力 x 1系統。

アナログ入出力との同時使用が可能なので、8チャンネルAD/DAコンバーター、

ミキシングコンソール、外部エフェクトのインサート等に使用可能。

Word Clock :ターミネーション切替可能なワードクロック(BNC )入出力 x 1系統。

MIDI :入出力2系統(ブレイクアウトケーブル使用)

電源 : 外部電源アダプタ 内部スイッチPSU、100 - 240 V AC、2 A、24 ワット

消費電力 : 13 W

サイズ : 218 W × 44 H × 155 Dmm (突起部含まず)

重量 : 1.5kg

Fireface UCXの外観と内部構成について

外観のレビュー

全体の印象

実際に本機をみると、写真でイメージしていたのよりも小振りなのにやや意外な感じがします。

ただ、正面左右のハンドルが、案外がっしりしていて、実施にこれをつまんで持ち運びができそうです。

小型ですがタフな印象です。

背面の左がわにも、おそらくフック兼プロテクタの金具がついており、音楽制作現場で、少々乱暴にあつかわれても、大丈夫といった安心感を感じさせます。

表側にも裏側にも、様々な入出力のコネクタがたくさん並んでおり、ステレオのインとアウト、それとヘッドホン端子が主なオーディオ用とは、異なる世界の製品であることを感じさせます。

付属の電源アダプターは、100 - 240 V AC、2 A、24 ワットと低く、本機が省電力タイプであることを示しています。

表裏パネルについて

フロントパネル

左側に、マイク/LINE入力の入力1/2があります。XLRコネクタ「バランス入力)です。また、中央下に、バランス入力3/4があります。1/2,3/4それぞれに信号入力とCLIPを示す専用のLEDがついています。

また、入力1/2は、コンデンサマイクのファントム電源用の48Vを示す黄色のLEDがついています。

入力3/4の右側がファンクション切り替えのロータリー・エンコーダーです。

ヘッドフォンを接続した場合は、回すことでボリュームにもなります。

また、この切替で、iPadなどを接続してコントローラに設定できるCCモードへの切り替えもできます。

CCモードとは、クラス・コンプライアント(CC)対応ということで、iPadへの専用ドライバーがインストール不要ということです。また、FirefaceUCXでは、USBクロックではなく、常に内部に搭載されたSteady Clockを使用するのでマスター・クロック・モード(アシンクロナス・モード)で動作します。

これらにより、iPadをミキサーなどのコントローラとして安定的に用いることができます。

上の2桁表示のディスプレイでステータスを確認しつつ、このロータリーエンコーダを押したり回したりで設定を行うのですが、マニュアルなしでは、ほぼ不可能です。この部分の操作性のわかりにくさは課題だと思われます。

各ステータスは、ロータリー・エンコーダの右側のLED群で、確認できます。

一番右端に、ヘッドホン端子ともなっているOUTPUT7/8の端子があります。

リアパネル

以下の接続端子が並んでいます。MIDI端子が音楽制作対応であることを示しています。

今や殆ど使われることのないFirewire400の端子が、歴史を感じさせます。

アナログ入力;5-8(4)、アナログ出力;1-6(6)、FireWire400;1

S/PDIF ;コアキシャル入出力 x 1系統 + 1 optical(opt. = ADAT入出力)

ADAT ;最大192 kHz(S/MUX4)対応オプティカル入出力 x 1系統。

Word Clock ;ターミネーション切替可能なワードクロック(BNC )入出力 x 1系統。

MIDI ;入出力2系統(ブレイクアウトケーブル使用)

電源端子;1

アプリケーションとの連携

TotalMix FX

USBドライバーをPCにインストールするとミキサーアプリであるTotalMix FXも同時にPCにインストールされます。このアプリは、PCがFireface UCXを検知すると自動的に立ち上がります。

一見して非常に整理されて使いやすそうな印象のアプリです。ただ、実際には、3つのゾーンの基本原理をよく理解する必要があります。これにはパラメトリックイコライザやリバーブ/エコーなどの様々なエフェクト機能も内蔵されています。全ては、AD/DAコンバータによるデジタル信号を内蔵のDSPでデジタル処理しますので、原理的に処理過程における音質の劣化が殆どないと言っていいぐらいかなり少ないと言えます。

そもそもオーディオ用として通常のステレオ再生では、ミキサー機能を必要とするシーンはありませんが、例外があります。マルチチャンネル再生です。本機には、8chのDA/ADの機能がありますので、5.1chはもちろん7.1chの再生に応用することが可能です。

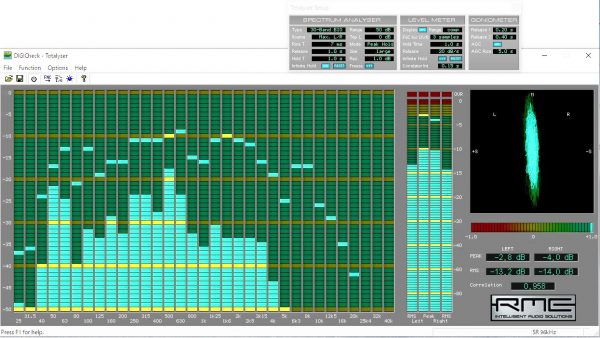

DIGICheckについて

RMEのFirefaceシリーズでは、DIGICheckという名称の計測アプリを用いることができます。

このアプリそのものは、無償でダウンロードできますが、Firefaceの機能を使うため、Firefaceが接続されていないと使えません。計測画面としては、12種類の画面が用意されています。この内、代表的な画面であるTotalyserの画面を下に示します。これは、Spectrum Analyser、 Level Meter、 Gonio Meterの3種類を表示する画面ですが、ここでは、Spectrum Analyserのピークホールド機能をオンにしています。

図 Totalyserのキャプチャー画面の例

画面が小さく目盛がわかりにくいですが、ここではSpectrum Analyserの周波数を最大の30分割にしています。

サンプリング周波数の値は固定で変更できません。

低い方の周波数が、25,31.5,40,50,63,80,100.125,180、250(Hz)・・・となっており、これらの値が10倍、100倍、1000倍と続き、最大が40kHzとなっています。特に低域側の周波数が、最低25Hzでかつ比較的細かい離散値となっており、データとして参考になります。

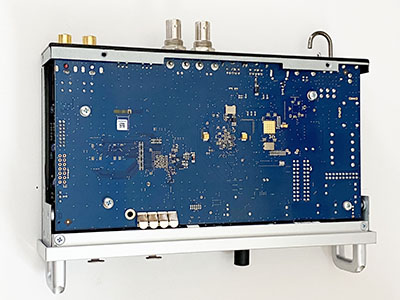

内部構成について

内部の概観

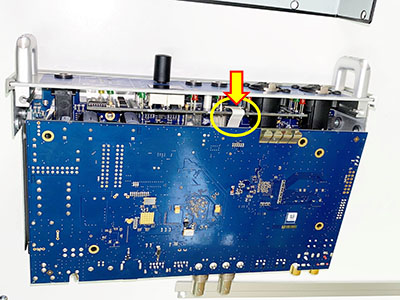

シャーシの上側を開けて上からみた場合の写真を最初に示します。

写真 上のカバーを開けた状態

基盤が二枚、向かい合わせにレイアウトされてます。

横から見た写真を示します。

写真 上のカバーを開け、横から見た場合

上下サンドイッチになっている結果、かなり高密度な部品レイアウトになっているのがわかります。

上下の基盤は、金属スペーサーで連結されているのに加え、スペーサー兼用に見えるコネクタで連結されています。

また、前面パネルの表示板とは、フレキシブルケーブルで連結されています。

写真 前面パネルと基板とを接続するフレキシブルケーブル

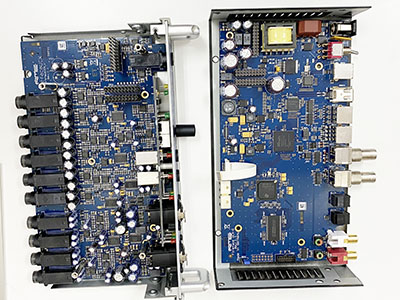

アナログ系基板とデジタル系基板

2枚の基板は、アナログ系基板とデジタル系基板に分かれているようです。

どちらも、一見して、コンデンサなどの部品は、いわゆるオーディオ用のパーツは使われていないようです。

どちらかというとパソコン用基板のような印象を受けます。

また、部品がこのように高密度に実装されているということは、高級なコンピュータと同様、多層基板が使われていると思われます。ノイズ対策等を考慮すると配線層の間にGND層が入るので、層数はかなり多くなっていると予想されます。

写真 アナログ系基板(左側)とデジタル系基板(右側)

この2枚は、先程記載したように、長い金属スペーサーで対面で連結されていますが、電気的には、下記のコネクタで接続されています。

写真 デジタル系基板のメス側コネクタ

写真 アナログ系基板のオス側コネクタ

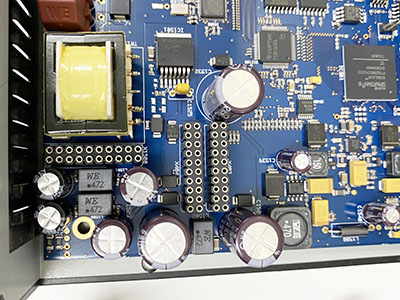

アナログ系基板の概要

先程のコネクタ部の近傍を拡大します。

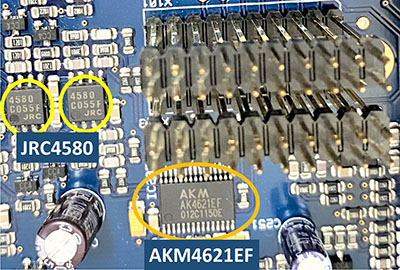

AD/DAチップのAK4621EF(AKM製)が一個と、オペアンプのNJM4580(JRC製)が2個写っています。

これらは、それぞれ2ch対応です。現時点では、多チャンネル対応のチップがそれぞれ色々とでていますので、新しいUCXIIでは、部品点数が相当削減され、基板もよりシンプルになっていると予想されます。

写真 アナログ系基板のコネクタ近傍の拡大写真

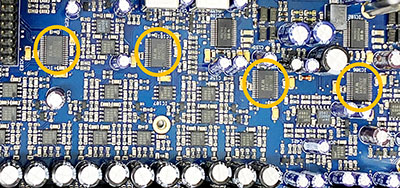

AD/DAチップのAK4621EFは、アナログ系基板に4個乗っています。

写真 アナログ系基板に実装されたAD/DAチップ等

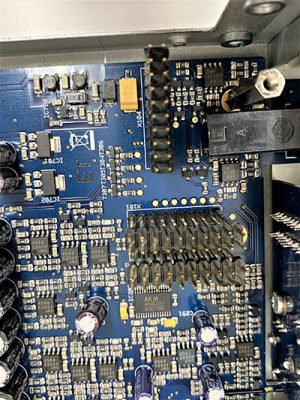

デジタル系基板の概要

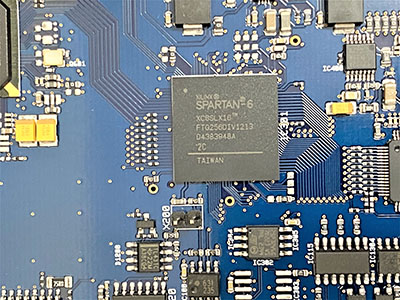

デジタル系基板は、アナログ系に比べれば比較的シンプルです。TIのDSPや、XilinxのFPGAなどが見えます。

UCXIIでもこちら側の構成は、グルーチップを活用して、一層シンプルになるでしょうが、DSPやFPGAなどの主要部品は、あまり変わらないのではないかと思われます。

また、現時点では、TotalMix FXなどの継承性を重視して新たな各デバイスの機能は隠し、しばらくしてから、アプリとFPGAプログラムの大幅バージョンアップという形で新機能をだすかもしれません。

今後、音楽分野ではMIDI2.0への対応や、またオーディオ分野のMQAやイマーシブ3Dへの対応なども想定されます。

写真 XilinxのFPGA

写真 TIのDSP(推定)

Fireface UCXの音の評価

Fireface UCXの音の評価

各ジャンルの次の4曲について行いました。それぞれの試聴コメントを記載します。

試聴はヘッドホンで行い、ゼンハイザーのHD 660SやソニーのMDR-M1STなどを用いました。また、音源は、CDからサンプリングしたWAVファイルをfoobar2000で再生しました。

本機の比較試聴用としてGustardのA22+H16を用意して、聴き比べてみました。

各曲の詳細については、”高音質オーディオソース”シリーズのブログを参照ください。

最初に、Rock You Gentry / Hunter / Jennifer Warnesを試聴しました。

イントロからベースの40-50Hzをピークとした低音が弾み、ジェニファーのクールなボーカルを引き立ててくれます。

次に、弦楽四重奏 第16番/ ベートーベン / Hagen Qualtett を試聴しました。ハーゲンカルテットの息の合ったプレイによるダイナミックレンジの大きな録音です。

次は、California Roll Ft. Stevie Wonder / Bush / Snoop Dogを試聴しました。

これは、エレクトリックベースの極低域が、リズム・セクションとして曲を支えており、50Hzさらに40Hz以下の音圧の高い低域の再生が一つのポイントです。一方、歯切れのいいクラップ音などの効果音の再生も曲の重要な要素となっています。

最後に、In The Wee Small Hours (Of the Morning) / Here's To Ben / Jacinthaを試聴しました。

Jacinthaのエコーの効いたボーカルで始まります。それに続き、ベース、ピアノと続きます。

FirefaceUCXとA22+H16の再生音の印象は異なります。ただ、どちらも、再生音としては、いい音に聞こえます。

後者のGustardの組み合わせは、より低音が深く弾んで響き、ダイナミックレンジも広く、バイオリンの高域のパッセージも伸びやかに聴こえ、ボーカルのエコーがナチュラルに優しく響きます。

一言でいうと音楽に浸れる感じがします。

それに比べて、FirefaceUCXでの試聴は、聴く姿勢がより解析的な態度になるように感じます。

それぞれの音が分離よく聴こえ、エコーすらもディレイ感を感じます。なんとなくクールな気分で、思わずDIGICheckの画面に目が行ったりします。

RMEの開発チームにおける重要人物であるマティアス・カーステンズ氏は、あるインタビューで、「RMEが目指しているのは、“良い音”ではありません。あくまで“正確な音”を追究しています。」と語っています。なんとなくわかるような感じがします。

まとめ

RME Fireface UCXをオーディオの観点からレビューしました。

本機は、今から9年前の2012年3月に発売された音楽制作用の機器であるオーディオインターフェースです。

ちなみに、今年2021年の6月1日にFireface UCX IIが発表され、8月18日から販売開始予定です。

音楽制作用として、8chのアナログ信号に対するAD/DA機能、2chのマイクアンプ機能、1系統のヘッドホンアンプ機能や計10チャンネルのデジタル入出力と2つのMIDI端子などを基本I/Oとして持ち、さらにRME社から無償で提供されるアプリケーションと連動させることにより、デジタルの入出力信号を含む18chのデジタルミキサー機能と、オーディオ信号の測定機能を使うことができます。

また、PCとのインターフェースとして、独自のドライバーによるUSB2.0への対応を行っており、MacとWindowsにて安定して動作します。

この独自のUSBドライバーにより、iPadへのドライバーのインストールが不要なクラス・コンプライアント(CC)対応で、かつマスター・クロック・モードで動作するので、iPadをミキサーのコントローラなどとして安定的に用いることができます。

この安定したUSBドライバー(CC対応)とマスター・クロック・モードによるiPadへの対応は当時としてはかなり画期的でした。

ハードウェア的には、これらの多様な機能に柔軟に対応するためDSP(Digital Signal Processor)やFPGA(Field Programmable Gate Array)が搭載されており、書込みプログラムの書き換えによる機能のバージョンアップが可能ともなっています。

比較的小型の筐体の内部は、上記の多様な機能を発現するため、部品が高密度実装されており、多層基板2枚を上下に配置するなど、ノイズ対策も効果的におこなわれています。

オーディオ用DACとしては、192kHz/24bitのマルチチャンネル(8ch max)対応DACとして用いることが可能です。また、ヘッドホンアンプ内蔵で2chステレオの非バランス標準ジャックに対応しています。

さらに、AD機能がありますので、レコードなどのアナログ信号のデジタル録音などといった用途に用いることもできます。

音質は、同社の「RMEが目指しているのは、“良い音”ではありません。あくまで“正確な音”を追究しています。」という表現通り、解像度の高いモニター的な印象を受けました。音楽制作用という本来の用途に徹している感じがします。

音楽鑑賞用として本機を用いるかどうかは、嗜好の問題と思われます。

最後に、操作性です。オーディオインターフェースとして、多様な機能を持つため、前面パネルでの操作はやや難解です。LEDを頼りにプッシュスイッチ機能を持つロータリーエンコーダのつまみ一つで全ての操作を行うという点で、ユーザーインターフェース(UI)としては、課題を抱えていると言えるかと思います。

これがUCX IIでは、パネル技術の進歩を取り入れ、さらに高精細プッシュスイッチを4個設置するなど、大幅に改善されているように見えます。操作性については、相変わらず記載が少ないですが、改善ポイントとして期待したいところです。

なお、本機の重量は、1.5kgですが、UCXIIは、910gと約3割軽くなっています。クロックなどの基本性能が一段と向上している一方、部品点数が大幅に削減されているものと思われます。