目次

ダブルバスレフの容積とダクトの関係を無響室で測定をして調べる実験

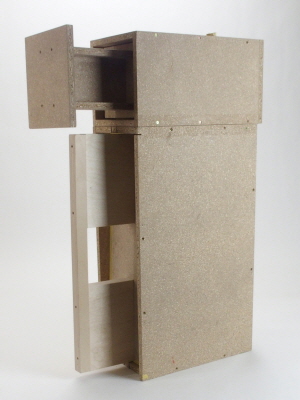

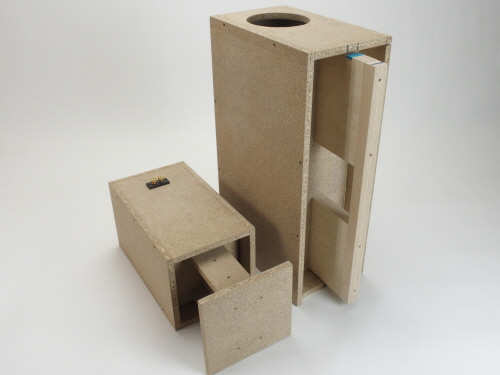

このダブルバスレフの実験は以前にも似たようなことを行ったことがあるのですが、無響室の環境が以前より良くなりましたので今回はより厳密に行いたいと思いまして箱の容積やポートを変えた時にどのように周波数特性が変化をするかを確かめるために行いました実験レポートです。↓が実験機です。

音工房Zの実験室のコンテンツはオーディオに関わるテーマを記事にしておりますが、ライトな銘器の視聴コーナーから無響室の構築のような理屈っぽいものまで様々ですが、、今回のコンテンツは自作ファン向け,理論派の方向けのコテコテな内容です。

おそらく普通のオーディオファンが1000人いたら食いついてくれる人は1人か2人ぐらいな気もします(笑)ただ似たことをやりたいと思っていた人には感動して目から鱗が止まらない凄いものの自信があります。この実験を終わって結果を確認したあとに私としては本当にたくさんの気づきと今後のスピーカー開発に役立つ知識が得られました。

この実験結果は全て自社の スピーカー開発のためだけに使えばそれでいいーんじゃない?と思ったりもしましたがオーディオファンの方に少しでもお役に立つ情報を出し続けることが、 自社のためにも繋がると信じてやっておりますので実験で得られた知識は出し惜しみせずに 全公開いたします。

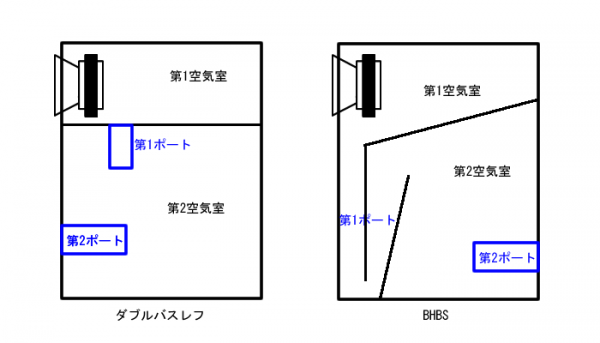

初めて見る方にも理解してもらいたいので、イラストで簡単な用語解説を行います。今回作りました実験機は↓の写真のように2分割になっています。(今回の実験は「ダブルバスレフ」の実験ですが、構造が似ている「BHBS」の参考にもなると思います。)

さらに第1空気室、第2空気室の容積を注射器のように押すことで容積の量を最大半分に減らすことができます。

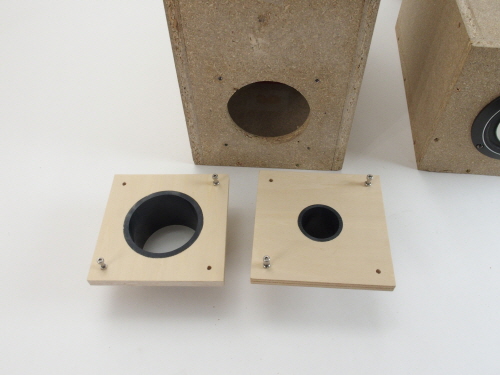

またポートも写真のように取り外して別のものの取付が可能となっております。

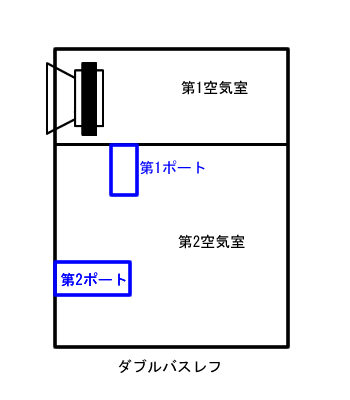

ダブルバスレフには先ほどのイラストをもう1回だしますと、ダブルバスレフには変数が4つあることが分かります。(第1空気室、第2空気室、第1ポート、第2ポート)

実験内容

今回はこの4つの変数を今回は小と大の2パターン(第2空気室だけ3パターン)

に分けて全て総当りで無響室で周波数特性を測定します。

●第1空気室 小(約5.2L) / 大(約9.7L)

●第1ポート 小(φ40*100) / 大(φ80*100)

●第2空気室 小(18.9L)/ 中(27.5L)/ 大(36.1L)

●第2ポート 小(φ40*100)/ 大(φ80*100)

これで何パターン測定する必要があると思いますか?

全部で24パターンです。

| 空気室(小) | ポート1 | 空気室(大) | ポート2 | |

| 小(約5.2L) | 小(φ40*65mm) | 小(18.9L) | 小(φ40*65mm) | |

| 中(27.5L) | ||||

| 大(約9.7L) | 大(φ80*65mm) | 大(36.1L) | 大(φ80*65mm) | |

| 測定No | 第1空気室 | 第1ポート | 第2空気室 | 第2ポート |

| 1 | 小 | 小 | 小 | 小 |

| 2 | 小 | 小 | 小 | 大 |

| 3 | 小 | 小 | 中 | 小 |

| 4 | 小 | 小 | 中 | 大 |

| 5 | 小 | 小 | 大 | 小 |

| 6 | 小 | 小 | 大 | 大 |

| 7 | 小 | 大 | 小 | 小 |

| 8 | 小 | 大 | 小 | 大 |

| 9 | 小 | 大 | 中 | 小 |

| 10 | 小 | 大 | 中 | 大 |

| 11 | 小 | 大 | 大 | 小 |

| 12 | 小 | 大 | 大 | 大 |

| 13 | 大 | 小 | 小 | 小 |

| 14 | 大 | 小 | 小 | 大 |

| 15 | 大 | 小 | 中 | 小 |

| 16 | 大 | 小 | 中 | 大 |

| 17 | 大 | 小 | 大 | 小 |

| 18 | 大 | 小 | 大 | 大 |

| 19 | 大 | 大 | 小 | 小 |

| 20 | 大 | 大 | 小 | 大 |

| 21 | 大 | 大 | 中 | 小 |

| 22 | 大 | 大 | 中 | 大 |

| 23 | 大 | 大 | 大 | 小 |

| 24 | 大 | 大 | 大 | 大 |

当初は4つの変数、全て3パターンで測定しようと思ったのですがそうするとなんと81パターンになってしまいましたのでこれだと3日近くかかってしまいそうなのでまずは24パターンをこなしてからやるかどうか考えようとしたのです。

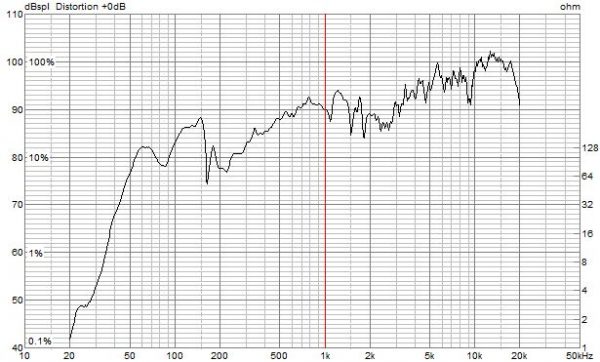

測定は↓の写真のように弊社無響室でスピーカーとマイクの距離1mです。マイクは弊社無響室で発生する定在波の影響をゼロに近づける補正を行っております。使っているスピーカーユニットはFE108Solです。

測定結果の考察

測定を終えました可変式ダブルバスレフのデータを机の上で分析しました。

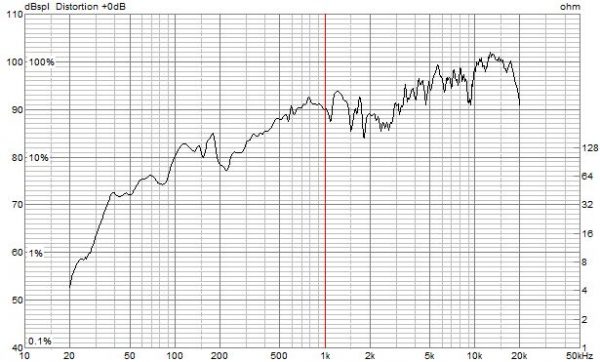

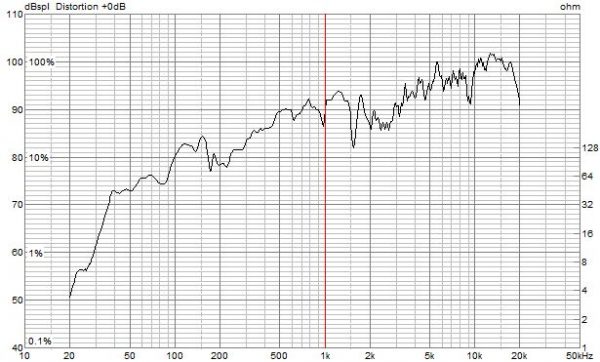

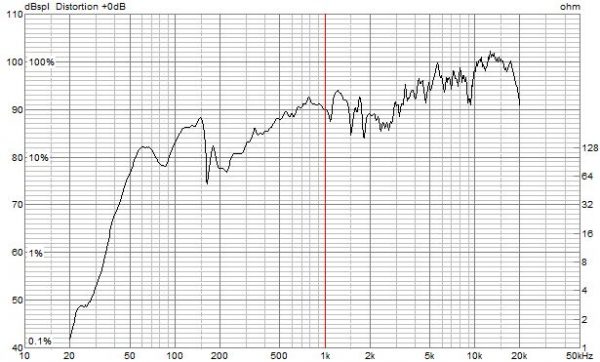

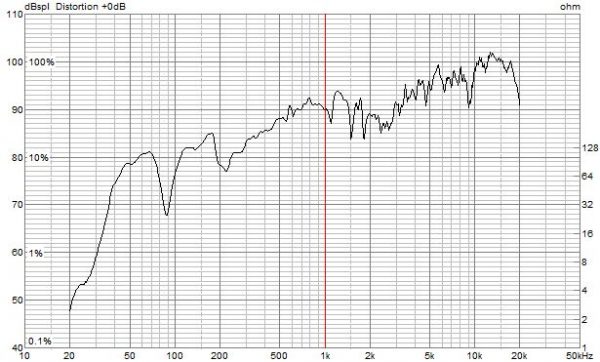

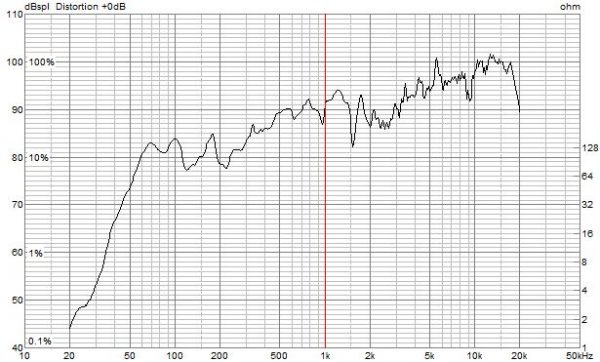

(1)第1空気室の影響

(第1空気室だけを可変して他の3つの変数を固定)

12パターンの比較がありますが代表的な3つだけ示します。

比較1★第1空気室 小 / 第1ポート 小 / 第2空気室 小/ 第2ポート 小 (測定No1)

比較1★第1空気室 大 / 第1ポート 小 / 第2空気室 小/ 第2ポート 小 (測定No13)

比較2★第1空気室 小 / 第1ポート 大 / 第2空気室 小/ 第2ポート 小 (測定No7)

比較2★第1空気室 大 / 第1ポート 大 / 第2空気室 小/ 第2ポート 小 (測定No19)

比較3★第1空気室 小 / 第1ポート 小 / 第2空気室 大/ 第2ポート 大 (測定No6)

比較3★第1空気室 大 / 第1ポート 小 / 第2空気室 大/ 第2ポート 大 (測定No18)

<大山考察>

どのグラフを見ても差はありますが、これから示す他の変数を変えた時に比べると相対的に見てですが、差が少ないのが分かりました。第1空気室を倍(5.2L⇒9.7L)にしたパターンですが、比較1と比較3のケースでは空気室が大きいほうが80Hzあたりのデップは大きくでています。

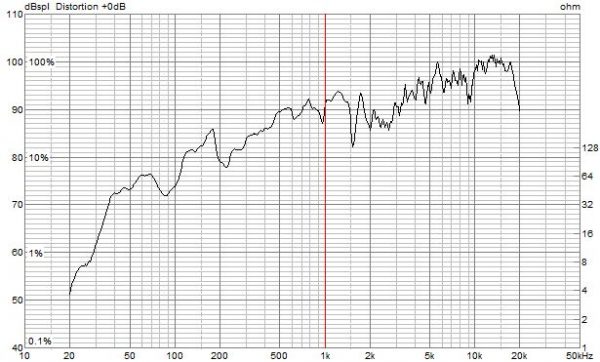

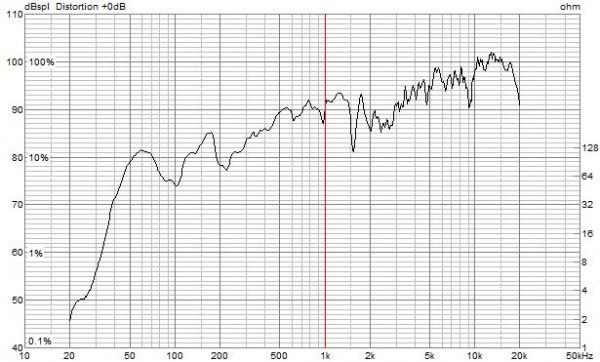

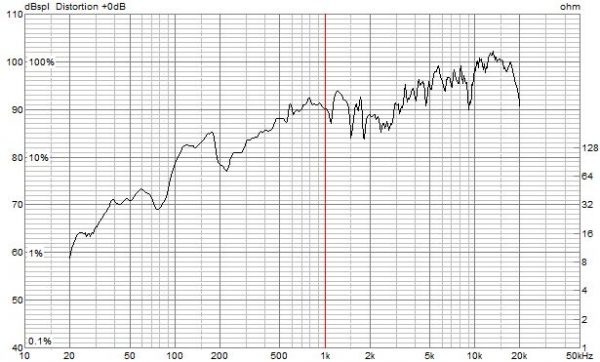

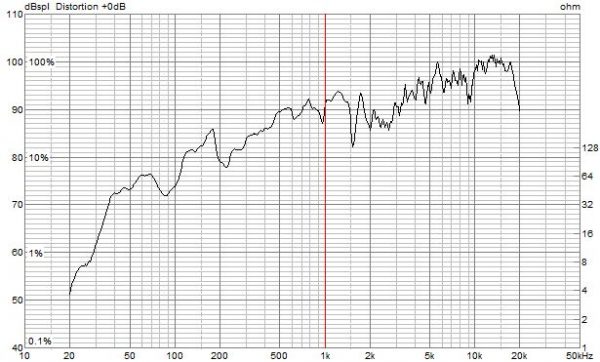

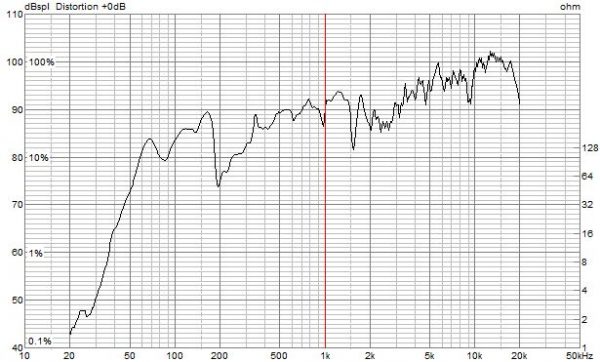

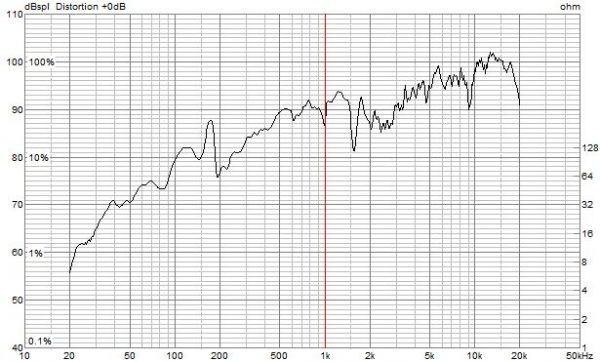

(2)第1ポートの影響

(第1ポートだけを可変して他の3つの変数を固定)

比較4★第1空気室 小 / 第1ポート 小 / 第2空気室 小/ 第2ポート 小 (測定No1)

比較4★第1空気室 小 / 第1ポート 大 / 第2空気室 小/ 第2ポート 小 (測定No7)

比較5★第1空気室 大 / 第1ポート 小 / 第2空気室 大/ 第2ポート 小 (測定No17)

比較5★第1空気室 大 / 第1ポート 大 / 第2空気室 大/ 第2ポート 小 (測定No23)

比較6★第1空気室 大 / 第1ポート 小 / 第2空気室 小/ 第2ポート 大 (測定No14)

比較6★第1空気室 大 / 第1ポート 大 / 第2空気室 小/ 第2ポート 大 (測定No20)

<大山考察>

最初の第1空気室の大小実験(1)に比べると差が大きいのが分かります。

注目に値するのはグラフを2枚重ねて比較すると分かるのですが、

違いがでているのは概ね80Hz~200Hzの中低域に集中していて50Hzより

下のローエンドはほとんど同じという結果です。これは比較できる12パターン

全てについて言うことができました。

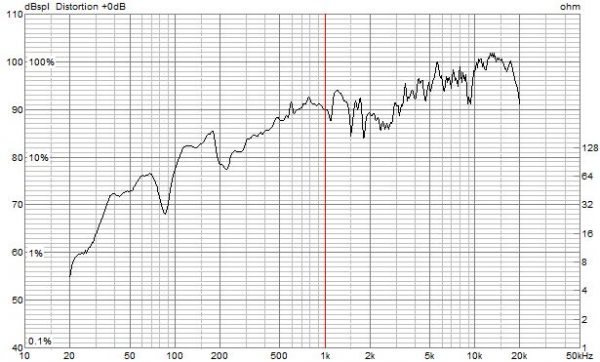

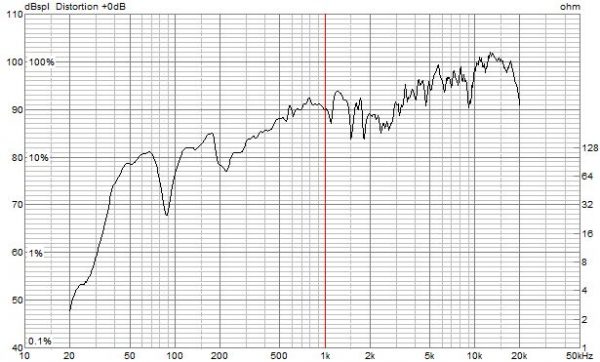

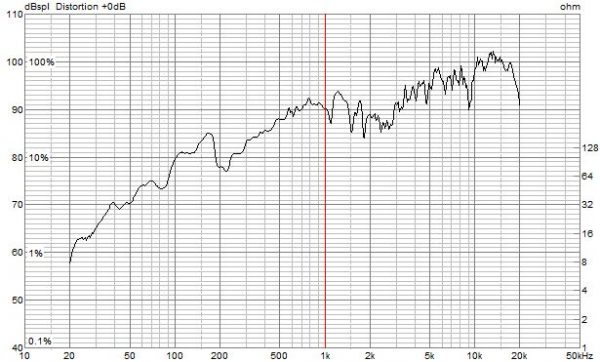

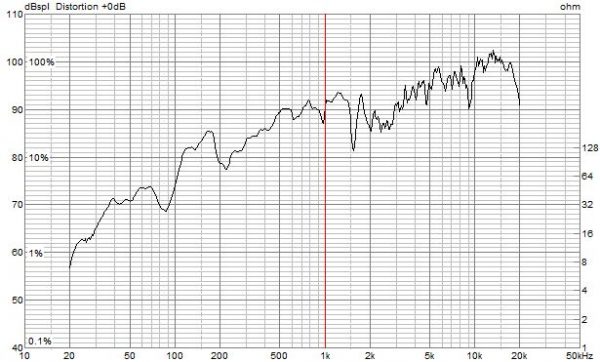

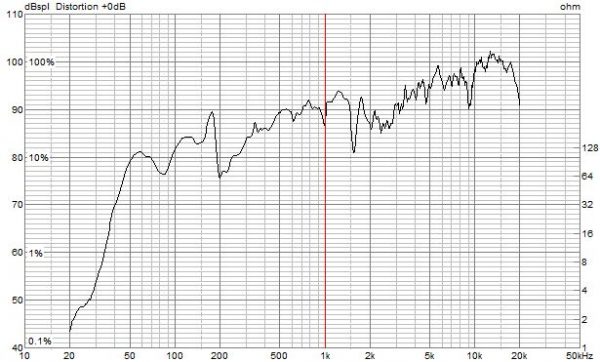

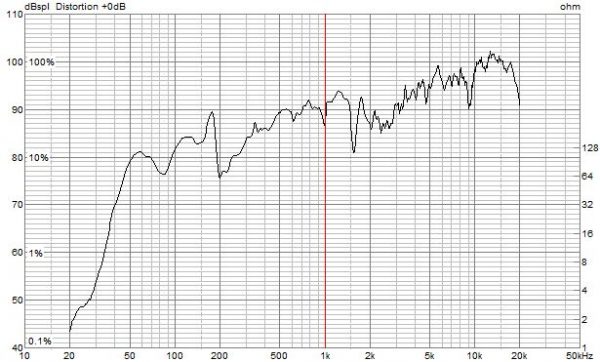

(3)第2空気室の影響

(第2空気室だけを可変して他の3つの変数を固定)

第2空気室は小、中、大と3パターンで測定しましたが、最も違いが分かりやすい

小と大のサイズで比較します。

比較7★第1空気室 小 / 第1ポート 小 / 第2空気室 小/ 第2ポート 小 (測定No1)

比較7★第1空気室 小 / 第1ポート 小 / 第2空気室 大/ 第2ポート 小 (測定No5)

比較8★第1空気室 大 / 第1ポート 小 / 第2空気室 小/ 第2ポート 大 (測定No14)

比較8★第1空気室 大 / 第1ポート 小 / 第2空気室 大/ 第2ポート 大 (測定No18)

比較9★第1空気室 小 / 第1ポート 大 / 第2空気室 小/ 第2ポート 大 (測定No8)

比較9★第1空気室 小 / 第1ポート 大 / 第2空気室 大/ 第2ポート 大 (測定No12)

<大山考察>

第2空気室のサイズが大きいほうがローエンドが伸びる。

第2空気室のサイズが小さいほうがミッドバスが伸びる。

ほぼバスレフの公式そのままになります。ただ他の定数との影響からか

結構差がでました。第1空気室よりか容積サイズの変化量が激しいからか

第1空気室を大小変えた時より大きな差がでました。意外にサイズが小さくても使えそうな特性のものもあります。

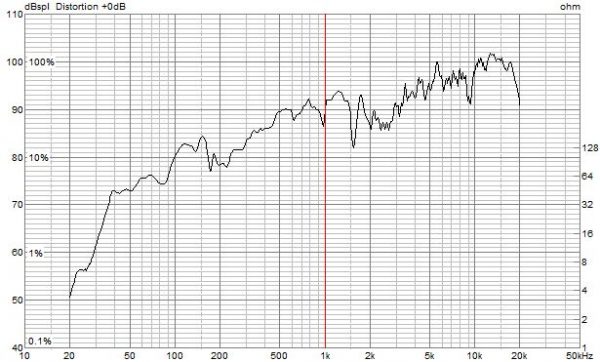

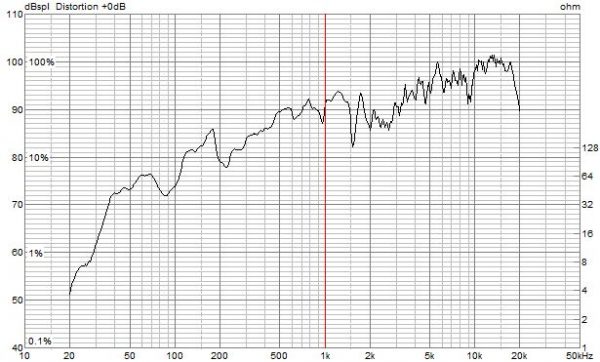

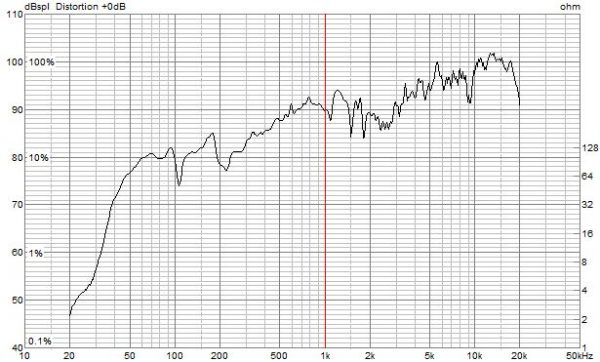

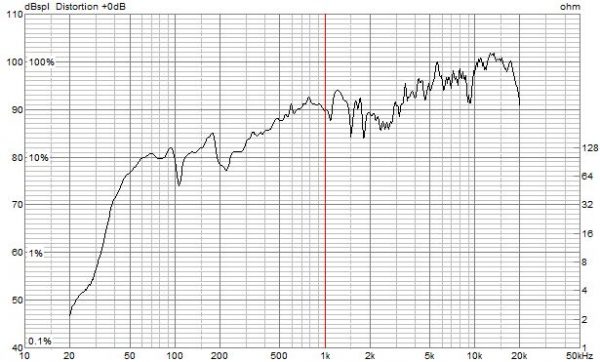

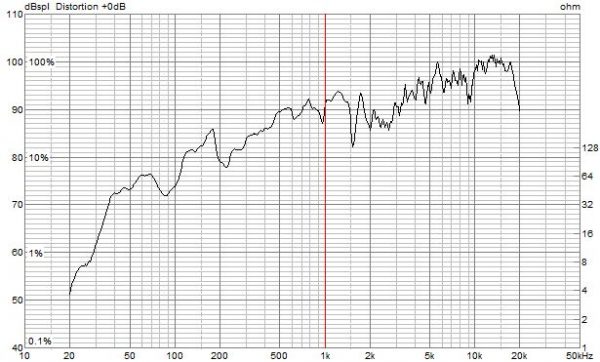

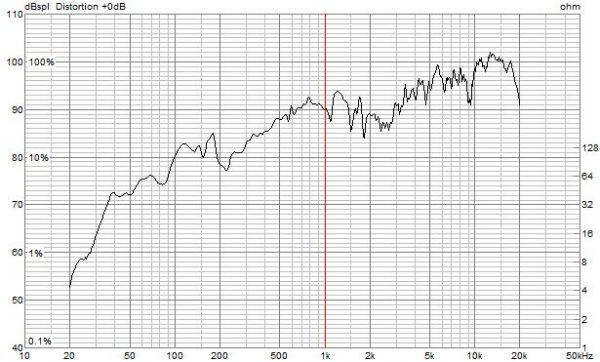

(4)第2ポートの影響

(第2ポートだけを可変して他の3つの変数を固定)

比較10★第1空気室 小 / 第1ポート 小 / 第2空気室 小/ 第2ポート 小 (測定No1)

比較10★第1空気室 小 / 第1ポート 小 / 第2空気室 小/ 第2ポート 大 (測定No2)

比較11★第1空気室 小 / 第1ポート 大 / 第2空気室 大/ 第2ポート 小 (測定No11)

比較11★第1空気室 小 / 第1ポート 大 / 第2空気室 大/ 第2ポート 大 (測定No12)

比較12★第1空気室 大 / 第1ポート 大 / 第2空気室 小/ 第2ポート 小 (測定No19)

比較12★第1空気室 大 / 第1ポート 大 / 第2空気室 小/ 第2ポート 大 (測定No20)

<大山考察>

第2ポート(音の最後の出口部分のポート)はこれまでのものと比較すると特性に最大の影響を与えていることが分かると思います。基本的には第2空気室とおなじでローエンドをとるかミッドバスを取るかという関係になっています。

まとめ・感想

今回行った実験の中でわかったことはまとめると、今回行ったパターンの容積とダクト変更に関して言うと第1・第2空気室の容積よりか第1・第2ポートの定数変更のほうが特性に与える影響は大きかったです。

空気室の容積は2倍にしたらさぞかし音が変わるだろうと思いますが、実際は第1、第2ダクトの断面積を倍にした時の音の変化量のほうが特性の変化量が大きいのが比較していただくと分かります。 (実験結果の比較番号123より)

箱のサイズも大事ですが、一般的に考えられるスピーカーのサイズの制約の中で考えた場合箱のサイズに気をとられるよりかポートのチューニングに時間を使ったほうが賢明なのかと思いました。

そして大事なポートについてですが、第1ポートを動かすことで動く帯域は狭く80Hzから150Hzの中低域の帯域になりました。50Hzよりしたのローエンドにはほとんど影響 しませんでした。(実験結果の比較番号456より)

第2ポートは広い意味での低音(20Hz~200Hz)全てに大きく影響します。重要度というか変化量でいうと第1ポートよりか大きな影響になります。イメージとしては低域全体の特性を第2ポートで決めて、より狭い中低域のピークデップを第1ポートで決めるというイメージでしょうか?(実験結果の比較番号10、11、12より)

今回の実験で得られた最大の収穫は容積よりかポートチューニング(第1と第2)のほうが音の変化が大きいこと。そして第1ポートと第2ポートで変化する周波数の位置範囲があるということです。

今回のダブルバスレフの実験は自分がこれまでBHBSでやってきた実験で共通するところと、ちょっと違うなと思うところがありますのでこれからもまだいろいろな実験を計画しています。

実験データのダウンロード先リンク

※今回の実験の結論は実験箱は↓の実験番号のところにリンクを貼りました。

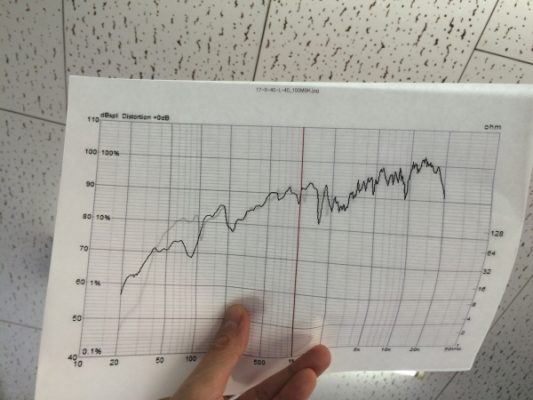

興味のある方は実験データを全てダウンロードできますので、プリントアウトして↓の写真のように2枚を重ねて透かしてみることでどこの帯域に違いがでている明確に分かります。

| 空気室(小) | ポート1 | 空気室(大) | ポート2 | |

| 小(約5.2L) | 小(φ40*65mm) | 小(18.9L) | 小(φ40*65mm) | |

| 中(27.5L) | ||||

| 大(約9.7L) | 大(φ80*65mm) | 大(36.1L) | 大(φ80*65mm) | |

| 測定No | 第1空気室 | 第1ポート | 第2空気室 | 第2ポート |

| 1 | 小 | 小 | 小 | 小 |

| 2 | 小 | 小 | 小 | 大 |

| 3 | 小 | 小 | 中 | 小 |

| 4 | 小 | 小 | 中 | 大 |

| 5 | 小 | 小 | 大 | 小 |

| 6 | 小 | 小 | 大 | 大 |

| 7 | 小 | 大 | 小 | 小 |

| 8 | 小 | 大 | 小 | 大 |

| 9 | 小 | 大 | 中 | 小 |

| 10 | 小 | 大 | 中 | 大 |

| 11 | 小 | 大 | 大 | 小 |

| 12 | 小 | 大 | 大 | 大 |

| 13 | 大 | 小 | 小 | 小 |

| 14 | 大 | 小 | 小 | 大 |

| 15 | 大 | 小 | 中 | 小 |

| 16 | 大 | 小 | 中 | 大 |

| 17 | 大 | 小 | 大 | 小 |

| 18 | 大 | 小 | 大 | 大 |

| 19 | 大 | 大 | 小 | 小 |

| 20 | 大 | 大 | 小 | 大 |

| 21 | 大 | 大 | 中 | 小 |

| 22 | 大 | 大 | 中 | 大 |

| 23 | 大 | 大 | 大 | 小 |

| 24 | 大 | 大 | 大 | 大 |